本記事は、WEBマーケティング担当者におすすめの書籍を紹介しています。

こんにちは!エムタン(@mtan_blog)です。

WEBマーケティング担当者(WEB担当者)は覚える事が多く、

たくさん勉強が必要ですよね!

私もバリバリの現役なので、今でもひたすら勉強ばかりです 笑

そんなたくさんの勉強が必要なWEB担当者ですが、主に勉強しなければならない事といえば下記ではないでしょうか?

- WEB制作・更新・管理

- SEO対策

- SNS運用

- セールスライティング

- 広告運用

- WEB解析

会社の規模や、部門の体制などにより、担当業務や求められるスキルは変わってきますが大体この辺りかと思います。

では、どうやって勉強するか?ですが、

「WEBサイトで調べる」「セミナーに参加する」「スクールに通う」「オンライン学習をする」「書籍で勉強する」など

この通り方法はいくつかありますが、本記事では「書籍で勉強する」事にフォーカスし、実際に私が読んでみて参考になった書籍などを紹介したいと思います。

書籍で勉強するのメリット・デメリット

まずはじめに書籍で勉強するメリット・デメリットですが以下ではないでしょうか。

書籍で勉強するメリット ▼

書籍で勉強するデメリット ▼

このように、書籍で勉強が向いている場合と向いていない場合があります。

もし、「最新情報を知りたい」「掻い摘んで勉強したい」「WEBマーケティングが未経験」であれば以下の方法をおすすめいたします。

- WEBマーケティングの最新情報を知りたい!

→ 「WEBサイトで調べる」「セミナーに参加する」 - WEBマーケティングを掻い摘んで勉強したい!

→ 「WEBサイトで調べる」「セミナーに参加する」「オンライン学習をする」 - WEBマーケティングが未経験なので、まずは教えて欲しい!

→ 「WEBスクールで習う」「オンライン学習をする」

WEB担当者オススメ書籍

WEBマーケティング全般が勉強できる本

まずは、WEBマーケティング全体像を理解する本をおすすめいたします。

「WEB担当者の仕事とは?」という初級者の方や、2〜3年WEB担当の仕事をしているが振り返ってみたいという中級者の方向けに、WEB担当者の仕事の全体像がわかる書籍をこちらで紹介したいと思います。

小さな会社のWeb担当者になったら読む本

WEB担当者になって日が浅い方などに読んでいただきたい、WEB担当者の全体像がわかる本です。

中小企業のWEB担当者は一人であらゆる業務をこなさないといけない場合が多く「WEB制作の外注」「SEO対策」「WEB広告」「SNS運用」などの基礎知識やWEB担当者としてどのように業務を進めていくかなどが、わかりやすく書かれている書籍です。

先輩がやさしく教えるEC担当者の知識と実務

ECの世界は年々伸びており、EC事業に参入する企業も多いのですが、社内にはEC担当者が不在で、未経験でEC担当者に任命されるケースがあります。

そんなEC担当者になって日が浅い方などに読んでいただきたい、ECビジネスの全体像がわかるのがこちらの本です。

本ではEC担当者に必要な知識と実務が横断的に書かれており、また「楽天」「Amazon」「Yahoo!ショッピング」3大モールの特徴など、わかりやすく書かれています。

マンガでわかるWebマーケティング ーWebマーケッター瞳の挑戦!ー

WEBマーケティングの基礎や事例をわかりやすくしっかりと解説されおり、マンガという事もあり無理なく楽しみながら学習ができます。

またシーズンにより、主人公の瞳はWEBマーケティングのコンサルタントとして、転職して企業のWEB担当者として、独立して再びコンサルタントして、マーケターのそれぞれの視点とキャリアパスが描かれています。

沈黙のWebマーケティング −Webマーケッター ボーンの逆襲−

著者はSEOやコンテンツマーケティングて有名なWEBライダー松尾 茂起氏です。

本書では、ライティングやコンテンツ作成、SNS運用、SWOT分析など、WEBマーケティングの本質を小説形式で楽しくわかりやすく解説されています。

WEB制作が勉強できる本

会社により、WEB制作は内製化しているところもあれば、外部に任せているところもあるでしょう。

WEB担当者はWEB制作の高度なスキルを身に着ける必要はありませんが、WEB制作の中身を知っていると知らないとでは雲泥の差です。

知識やスキルとして持っておいて損はないので、初級者〜中級者向けの書籍を紹介したいと思います。

1冊ですべて身につくHTML & CSSとWebデザイン入門講座

著者はWEBクリエイターとして有名なManaさんで、これからWebサイトを作り始める初級者や、HTMLとCSSを基本から学びたい人のための書籍です。

前半の章では、WEBの仕組みや、HTML・CSSの基本を学んでいきます。

そして、後半の章では、実際に手を動かしながら一つのWEBサイトを制作してき、手を動かしながら学んでいきます。

また本書は基本だけではなく最新のWEB技術が書かれおり、トレンドもバッチリおさえる事ができます。

Photoshop しっかり入門 増補改訂版 【CC完全対応】

本書籍は、これからPhotoshopを学びたい人を対象とした入門書です。

著者はアドビ認定インストラクターをしている方で、

その経験を元に、初心者がつまづきやすいポイントなどもカバーしています。

またPhotoshopの最新バージョンに完全対応しており、サンプルデータと一緒に手を動かしながら基本機能から操作手順、そして実務で使える技までと網羅している一冊です。

オウンドメディア・SEO対策・SNS運用が勉強できる本

サイトを公開しても、訪問者がいなければ意味がありません。

自社サイトにターゲットとなるユーザーを集客しCVさせなければなりません。

集客しCVさせる為に、オウンドメディア・SEO対策・SNS運営の基礎的な事から実践的な事を学べる書籍をこちらで紹介したいと思います。

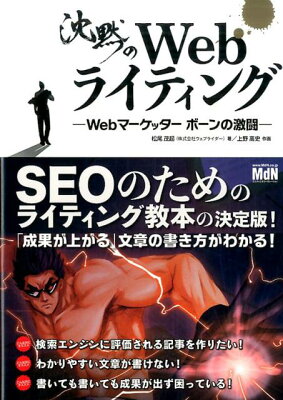

沈黙のWebライティング —Webマーケッター ボーンの激闘

沈黙のWEBマーケティングの続編で、WEBマーケティングの本質を小説形式で楽しくわかりやすく解説されています。

本書では、SEOを意識したライティングやユーザーファーストを意識したコンテンツ制作、Webで「成果を上げる」ための文章の書き方などを徹底的に解説しています。

また本書を読み終えれば、SEOライティング以外にも、外部ライターの使い方や、オウンドメディア運営の基本や実践方法を体系的に身につける事ができます。

10年つかえるSEOの基本

書籍のタイトルにもあるように、流行り廃りのSEOテクニックではなく、これから先何年も使えるSEOの本質にフォーカスした書籍です。

また本書は、知識ゼロの初心者「すずちゃん」と専門家の「土居先生」の対話形式になっているので、スラスラと読めてしまいます。

SEOのテクニックではなく、「そもそもSEOとは?」という初心者の方に向けての内容の一冊となっています。

現場のプロから学ぶ SEO技術バイブル

本書では、SEOの基本からGoogleが公開する情報を元にする確度の高い施策や具体的に踏み込んだ実装方法がまとめらています。

どのような施策があり、どういった手順行うべきか、どのように実装していけば効果的なのかを順をおって説明されています。

SEOの基本や本質を理解した上で、実際に実務でSEO対策をされる方に重宝される内容の一冊です。

僕らはSNSでモノを買う

本書は、コンテンツマーケティングとSNSマーケティングで数々の実績をあげている飯髙悠太氏の書籍です。

近年は、SNSの利用度が高まったことで「UGC(ユージーシー)」「ULSSAS(ウルサス)」という新しい概念が出てきました。

SNSの投稿などのUGC(口コミ)を起点とし、どのように広まり購買につながっていくのかが、事例をまじえながら解説されておりSNSマーケティングの本質がわかる一冊です。

デジタル時代の基礎知識『SNSマーケティング』 「つながり」と「共感」で利益を生み出す新しいルール

本書は、SNSマーケティングの基本や使い方から、効果的なマーケティング方法が解説されています。

Facebook、Twitter、Instagram、LINE、それぞれの特徴と効果的な投稿内容、キャンペーン、分析方法などの事例が書かれており、「商品やファンを増やしたい」「どのような投稿が良い?」などのSNS運用担当者の疑問や悩みに応える一冊です。

ライティングが勉強できる本

WEBサイトやメルマガなどで自社の商品やサービスを売るためにには、ライティングのスキルが必要になってきます。

ライティング一つで、ユーザーの心を動かす事ができ、商品の売れ方も大きく変わってきます。

そのライティングスキルの基礎的な事から具体例などを学べる書籍をこちらで紹介したいと思います。

ポチらせる文章術

本書の著者は、言葉で商品やサービスを買わせるプロである大橋一慶氏の書籍です。

コピーの基礎から、状況別・媒体別のコピーのテンプレートや事例が丁寧にわかりやすく書かれています。

また本書は、対話形式になっているので、スラスラと読めてしまいます。

文章の力で商品・サービスを売りたい、ブログやSNSで発信力を上げたい、などお考えの方は読んでいただきたい一冊です。

売れるコピーライティング単語帖

本書の著者は、日本のセールスコピーライティングの第一人者である神田昌典氏の書籍です。

667の単語表現と2000のフレーズが「PASONAの法則」別に収録されており、神田氏の20年間の経験が一冊にまとめられています。

メルマガやブログのタイトルや本文に用いるコピーライティングや、刺さる言い回しなどを作る際、アイディアが出ずに行き詰まった時の参考になるはずです。

ネット広告が勉強できる本

ネット広告を自社内で広告運用をしているところもあれば、外部の専門業者に依頼している場合もあるかと思います。

仮に外部にお願いをしていても、ネット広告の仕組みや各指標を知っていると知らないとでは雲泥の差です。

ネット広告の費用対効果を把握して、自社にあったネット広告の運用方法を見つけるヒントになる書籍を紹介したいと思います。

図解入門ビジネス 最新ネット広告の基本と仕組みがすべてわかる本

ネット広告は年々進化しており、PCだけはなくスマートフォンやタブレットなどデバイスの種類が増えたことでネット広告の種類や手法も増えて複雑化しています。

本書では、進化するアドテクノロジーの全体像をわかりやすい図解で紹介をしている入門書で、「アドテクノロジー」「WEB広告の種類や仕組み」「効果測定方法」などの基礎がわかるようになります。

いちばんやさしいリスティング広告の教本

ネット広告の代表と言えば、運用型広告のリスティング広告ではないでしょうか。

本書は、実績のある著者陣が講師となり、セミナーを受けている感覚で学べ流ようになっており、リスティング広告の仕組みや出稿方法、広告文の作成や運用方法などを、図解でわかりやすく解説されています。

そして、ここ数年はGoogle広告にも機械学習の波が来ており、リスティング広告の「オートマ化」に対応した運用方法が解説されています。

ネット広告運用“打ち手”大全 成果にこだわるマーケ&販促 最強の戦略102

現役のWEBコンサルタント3名による、Web担当者やマーケターが現場で使えるネット広告の運営に役立つ具体的な施策が紹介されています。

本書は、Google広告やFacebook広告を中心に、広告出稿のための準備や、広告文や画像のクリエイティブ作成、各種設定や、運用結果の評価・改善方法など、102個に及ぶ実務で実際に使える具体的な施策が書かれています。

入門編などのネット広告の別書籍を読まれた方が、更なるレベルアップの為に読んでいただきたい一冊です。

WEB解析が勉強できる本

「どういったユーザーがサイトに訪れている?」「どこからサイトに訪れた?」「どのようにサイト内を回遊している?」「どの商品を購入した?」などを

WEB担当者は分析し、PDCAサイクルを回して、サイトをより良いものにし、成果を最大化していく必要があります。

WEB解析の基礎やKPIの設定や実践方法など、自社にあったやり方を見つけるヒントとなる書籍を紹介したいと思います。

わかばちゃんと学ぶ Googleアナリティクス〈アクセス解析・Webマーケティング入門〉

主人公である、大学生のわかばちゃんと一緒にWEB解析やWEBマーケティング基礎から実践方法が学べます。

漫画になっているのでスラスラ読めて、「Googleアナリティクスの基礎」「Googleタグマネージャーの導入」「PV・UU・セッションなど各指標に関して」「CVRをアップ」などが学べます。

また、デモアカウントでの操作方法をわかりやすく丁寧に解説されているので、実際に手を動かしながら理解する事ができます。

現場のプロがやさしく書いたWebサイトの分析・改善の教科書

WEBアナリストとして権威のある小川卓氏による、Webサイトを成長させるための「データの見方」と「改善のポイント」などを体系的に学べる書籍になっています。

本書を読むことで、「各種ツールの基本的な設定・操作方法」「ゴールの設定とデータの見方」「各施策の分析方法や事例」「PDCAの回し方」「WEB解析に基づいた関係者の巻き込み方」など一連の流れが分かるようになるはずです。

できる逆引き Googleアナリティクス Web解析の現場で使える実践ワザ 260

こちらもWeb解析で権威のある、木田和廣氏による、Web担当者が現場で使えるGoogleアナリティクスの実践ワザの「逆引き」の1冊です。

WEBサイトの目的も様々で、それぞれのサイトの目的に沿ったノウハウとテクニックを「260」の大ボリュームのワザで解説をしています。

また「Googleアナリティクス」以外にも「Googleタグマネージャ」「Googleオプティマイズ」「Googleデータスタジオ」にも対応している最強の「逆引き」の書籍です。

まとめ:本を読んだら実践しましょう!

本記事ではWEBマーケティング担当者にオススメの書籍を紹介させてもらいましたが、お役に立ちましたでしょうか?

WEBマーケティングは色々な知識やスキルを身につける必要があり、日々勉強なのですが、ただ本を読んだだけではスキルはすぐに身につきません。

大事なのは、本で読んだことを業務で実践しながら、本で書かれたことを自分なりに解釈して業務に落とし込んでいくことです。

「本を読む → 業務に落とし込む → 本を読む→ 業務に落とし込む 」の繰り返しで気がつけば業務スキルが上がっていると思います。

近道はありませんが、焦らずコツコツ勉強していきましょう。

コメント